~電池~小さな箱の大きな問題。

All Nippon Airways JA813A Boeing 787-8 Dreamliner at SJC for Inaugural Flight to Tokyo/NRT / Jun Seita

それは、まるで足の裏に刺さった棘が象をひっくり返したようだった。

航空業界を変える夢の旅客機、ボーイング787。LCCの脅威にさらされはじめた大手航空会社にとってこの飛行機は、未来への希望だった。中型機であっても東京-ボストン間を飛ぶことができるほどに軽量化された機体。外壁に炭素繊維などの新素材を用いる他に、軽量化の切り札として注目されていたのが電気制御だった。しかし、この787がつまづいたのは、電気制御のトラブル。その最たる原因は電気を生み出す電池だった。

私達の日常に寄り添ってきた電池。この電気を生み出す小さな魔法の箱が、今問題として迫ってきている。

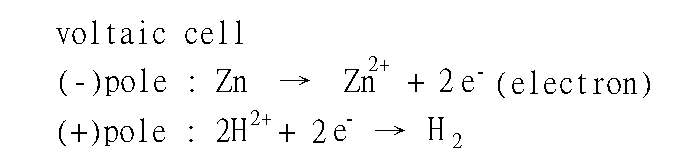

電圧の基本単位ボルト。その生みの親、アレッサンドロ・ボルタは今から200年ほど前、亜鉛と銅を電極として、はじめて電池をつくり出した。

electron(電子)の流れ。これが電気の正体である。移動する電子が、「電流」(電気エネルギー)としてさまざまな機器を動かす。電池は、電子の出し手である-極と電子の受け手である+極の各電極で、化学反応を起こし電子をやり取りしている。このような化学反応の組み合わせによって電池は構成されている。

電流は「水の流れ」のようなもので、「水の流れ」を蓄積することはできないと同様に、「電流」も蓄積することはできない。であるから、電池は電子を出し続け、電子を受け入れ続けるしかない。この電子のやりとりを可能にする電極(+、-極)が重要でその物質のベストミックスの発見こそが電池の進化の根源となっている。

であるから電池の進化は、+極と-極としてふさわしい電極に使える物質探しの歴史でもある。金属、金属酸化物、炭素・・・あらゆる素材の組み合わせや素材のそのものの研究開発。これは研究者、技術者の地道で気の遠くなるような忍耐に支えられているのである。

地道な作業ゆえ、電池の進化が「ゆっくり」であることは宿命でもある。

しかし、現代社会の急速な変化がこの「ゆっくり」の進化を待っていられなくなっている。

Li-ion-battery / Razor512

今回、787で使用された電池は、パソコンや携帯電話などに使われている電池と基本構造が同じリチウムイオン電池である。この電池は、高い電圧を出すことと化学反応の効率的な利用のメリットをもつ。しかし、その一方で短絡(ショート)や発火の問題も抱えている(私たちが日常生活で使う分においては、高い安全策が施されているため問題はない)。

そのため、急激な温度や圧力の変化に晒される航空機の制御をこのリチウムイオン電池に担わせること自体に無理があったのではないかという意見が出ている。

科学技術の進化のスピードは、時にゆっくりであったり、急速であったりする。今回の787のトラブルは、私の目から見ると「電池の限界」の見積もりの甘さが原因のように思う。飛行機の基本的な設計段階でリチウムイオン電池の限界をどのように評価していたのだろうかと疑問を感じるのである。

飛行機のつくり手が、「この技術(システム)を採用するにはどうしてもリチウムイオン電池が必要」という「願望」が前提にあり、それがリチウムイオン電池への評価を厳密にできなかったのではないかと思うのである。

私は、電池の進化は今後も「ゆっくり」であり続けると思っている。であるならば電池を使用する電気・電子機器は、その宿命を受け入れるべきであると思う。電池の限界を無視して高機能を謳っても何の意味もないからだ。

巨大な液晶画面を搭載し、莫大な電力消費を前提としたスマートフォンが使い方によっては、半日経たずにバッテリー切れを起こすのは、電池の視点からみれば「当たり前」なのである。電池の限界を前提として製品開発をすることが重要ではないのだろうか。

科学技術の進歩は、時としてハイテクな部分に目が行きがちである。しかし、ローテクとセットで見て初めて正しい評価ができるのである。そういう意味で電池の問題は、小さな大問題なのである。