【最大2万円分のポイント】「マイナポイント第2弾」が始まります。

マイナンバーカードを取得した方に最大2万円分のポイントが付与される「マイナポイント第2弾」が2022年6月30日から始まります。お得なポイントゲットは、これからマイナンバーカードをつくる方、すでに持っている方、全ての方が対象です。マイナポイント第2弾の詳細や申込方法などを紹介します。

★★★

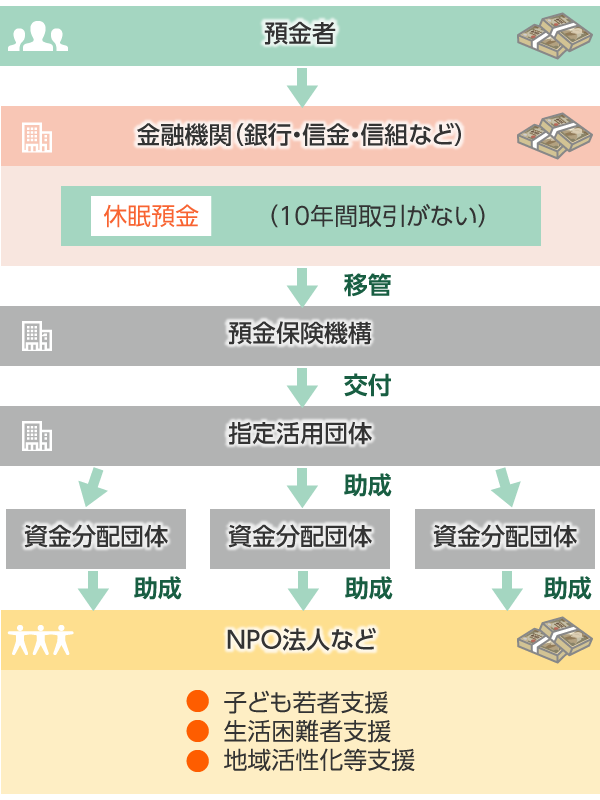

マイナポイント事業は、マイナンバーカードの普及や活用を促進すると共に、消費を活性化させるために、コード決済や電子マネーなどのキャッシュレス決済サービスで利用できる「マイナポイント」を付与するというものです。

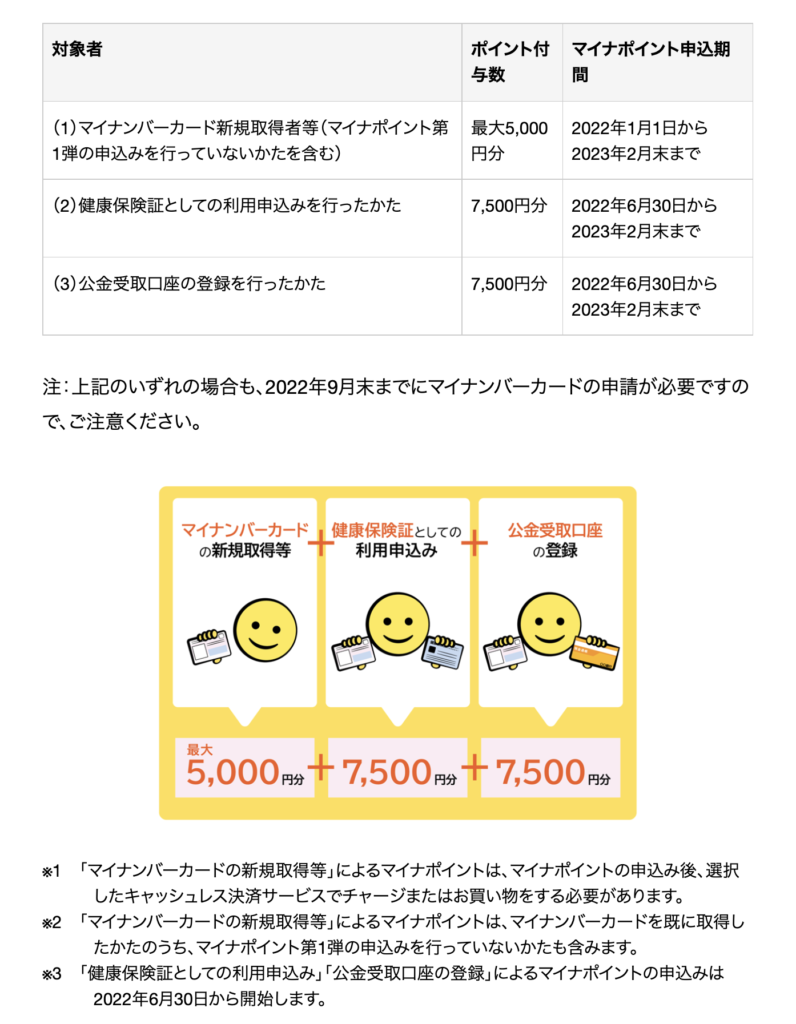

第2弾では、対象のキャッシュレス決済を選び手続きをすると、合計最大2万円分のマイナポイントが付与されます。

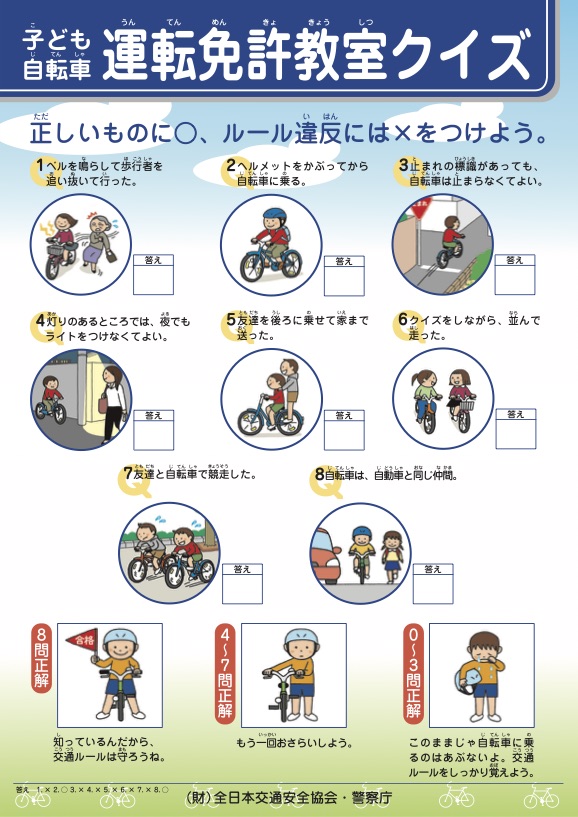

もらえるポイントの内訳と、申し込み期間は次の通りです。

画像引用::政府広報オンライン

◆すでに第一弾でマイナポイントをもらった方

マイナンバーカードの新規取得などで既に最大5000円分のポイントを受け取っている方も、その分を除いた最大1万5000円相当のマイナポイントを取得できます。その場合も再申請が必要となります。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みと、公金受取口座の登録には下記を用意する必要があります。

(1)マイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)

(2)マイナンバーカード読取対応のスマートフォンかPCとICカードリーダライタ

(3)利用するOS用のマイナポータルアプリのインストール

下記のサイトを参考に2022年6月30日から2023年2月末までの期間に、マイナポイントの申込みを行ってください。

◆まだマイナポイントをもらっていない方

マイナンバーカードの新規取得等の手続きが必要ですが、最大2万円分のポイントをもらうことが可能です。マイナポイントを受け取るには、キャッシュレス決済サービスとマイナンバーカードを紐づける必要があります。

マイナンバーカードを申請する。

マイナンバーカードはオンラインで手軽に申請ができます。交付申請書が必要です。

画面に従って必要事項を入力し、顔写真を添付して送信すれば申請は完了します。

もし、交付申請書をお持ちでない場合は、本人確認書類(免許証、パスポート等)をお持ちの上、市区町村窓口で発行の依頼をしてください。

マイナンバーカードの交付申請後、おおむね1か月で交付通知書(はがき)が届くので、交付通知書に記載の必要書類を持って、交付通知書に記載された期限までに交付場所でマイナンバーカードを受け取ってください。

なお、マイナポイント第2弾のポイント付与対象となる交付申請期限は2022年9月末までで、申請期限が近づくと申請が集中し、交付まで時間がかかることが想定されますので、早めに申請を行いましょう。

(1)マイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)

※+決済サービスID/セキュリティコード

(2)マイナポイントアプリ対応のスマートフォン、または、パソコンとICカードリーダライタ

(3)専用のアプリ・ソフトのインストール

「健康保険証としての利用申込み」「公金受取口座の登録」によるマイナポイントは、利用申込み、登録とマイナポイントの申込みをすると、それぞれ7,500円分のポイントが受け取れます。

◆上限5,000円分のポイントを取得するには

マイナポイントの申込みが終わったら、紐づけたキャッシュレス決済サービスで2万円のチャージまたはお買い物をすると、上限5,000円分(利用金額の25%分)のポイントがもらえます。ポイントがもらえるタイミングや受け取り方、有効期限などは各決済サービスによって異なりますので事前に確認しておきましょう。 チャージまたはお買い物の期限も2023年2月末までとなりますので、ご注意ください。

詳しくはこちら

マイナポイント事業

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

政府広報オンライン

マイナポイント第2弾がスタート!どうすればお得なポイントがもらえる?

(資料:

(資料:

(資料:

(資料: