もしもの備えに!「どこから始めればいい?」食品備蓄のコツ【お役立ちコラム】

秋雨前線等の影響で西日本を中心に記録的な大雨となった8月の大雨。そしてまだまだ台風のシーズンは続きます。いつ起こるかわからない台風や地震、豪雨などの大きな災害。万一の災害に備え、食品の備蓄をしているでしょうか。「備蓄」と言っても、何から始めたらいいのかわからないものです。そこで、何をどれだけ、どういう方法で備蓄するのか。気軽に始められる食品備蓄のコツをお伝えします。

★★★

いざ災害が発生すると、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなったり、物流が機能しなくなったりするおそれがあります。過去の例によれば、災害発生からライフラインの復旧まで1週間以上かかるケースがほとんどということです。このため、最低でも3日分、できれば1週間分くらいの食品を家庭で備蓄しておくことが重要です。

- 1. どんなものをどれくらい備蓄すればいいのか?

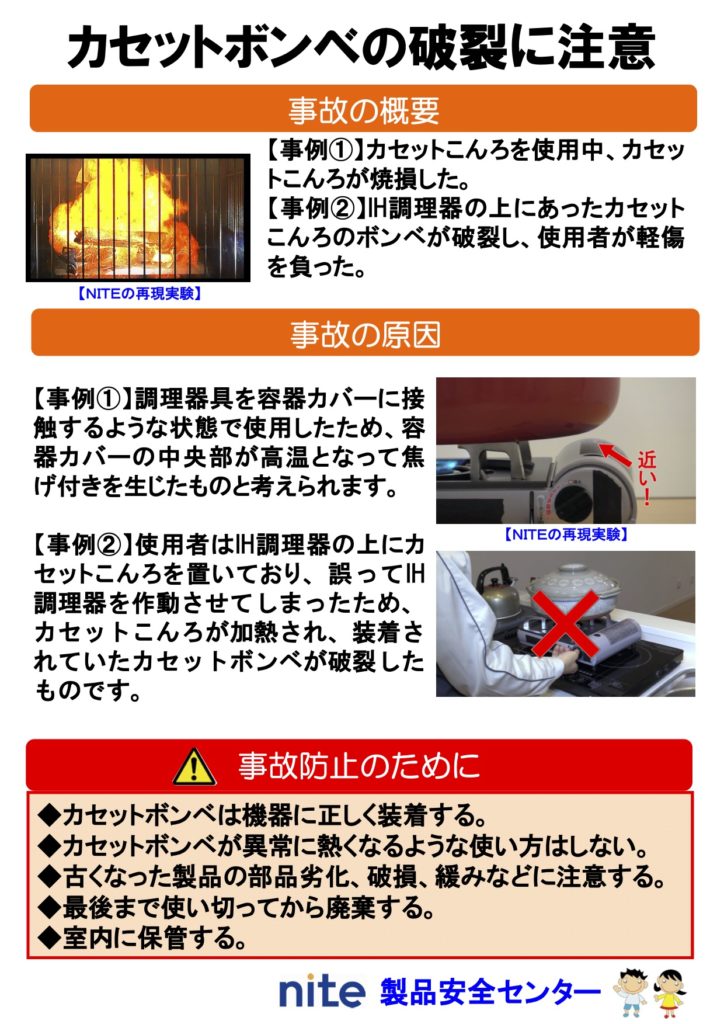

- 【必需品は水とカセットコンロ】

水は、飲料水と調理用水として1人1日おおよそ3L程度必要です。

- (※湯せん、食品や食器を洗ったりする水は別途必要)

-

カセットボンベは、1人/1週間あたり約6本必要です。

お湯を沸かしたり、レトルト食品を温めたり、カップ麺などを食べられます。温かい食事は身体も温まり、緊張感や不安も和らげてくれます。

【主菜となるもの】

災害時は炭水化物に偏りがちになります。栄養バランスが崩れ体調不良にならないよう注意が必要です。手軽にタンパク質をとれ、長期保存できる缶詰を備えておきましょう。ツナ、サバ、イワシ、サンマなど魚介の缶詰や、コンビーフ、牛肉の大和煮、焼き鳥などの肉類の缶詰がおすすめです。

大人2人分の例:

肉・野菜・豆などの缶詰×18缶

牛丼の素やカレーの素などのレトルト食品×18個

パスタソースなどのレトルト食品×6個【主食】

ごはん・パン・そば・うどんなどの主食は、エネルギー源となります。

大人2人分の例:

カップ麺類×6個

パックご飯×6個

乾麺(そうめん300g×2袋、パスタ600g×2袋)【副菜と果物】

野菜不足は便秘・口内炎などの不調を引き起こします。ビタミン、ミネラル、食物繊維をとるために野菜を常備しておきましょう。じゃがいも、たまねぎ、かぼちゃなどの日持ちする野菜を多めに買い置きし、野菜ジュースやドライフルーツなどもあるといいでしょう。

【その他】あめ、羊羹、チョコレート、ビスケット、せんべい、スナック類の菓子・嗜好品、みそ、しょうゆ、塩、砂糖、酢、食用油、マヨネーズ、ケチャップなどの調味料、インスタントみそ汁や即席スープなど、好みに応じたもの、補助となる食品を備蓄しておきましょう。

2. 備蓄のコツ

消費しながらストックする「ローリングストック法」で始めましょう。

普段食べているカップめんや缶詰、インスタント味噌汁など少し多めに買い置きし、賞味期限の古いものから消費し、食べたらその分を補充すると、誰でも無理なく簡単に備蓄ができます。

蓄える→食べる→補充することを繰り返しながら一定量の食品が備蓄されている状態を保つので、ローリングストック法とよばれます。

出典:政府広報オンライン3. それぞれに合った食品を最低2週間分、備蓄することが重要

災害時には、乳幼児や高齢者、食べる機能(かむこと・飲み込むこと)が弱くなった方、慢性疾患の方、食物アレルギーの方などへの配慮が必要です。災害時だからこそ、このような方たちの食事は大切になり、また手に入りにくい恐れもあります。できるだけ普段の状態に近い食事がとれるように備えておくことが重要となります。普段から備えをしておくと、いざという時の安心感が違います。

◆乳幼児の備え

・ミルク

どうしても母乳で足りない分は、粉ミルクを活用することもできます。そのため、粉ミルクと哺乳ビン、紙コップや使い捨てのスプーンを備えておくと安心です。・離乳食

びん詰やレトルトの離乳食を多めにストックしておきましょう。またレトルトの離乳食は普段から食べ慣れておくことも大事です。・好きな食品や飲み物

子供が日ごろから好きな食品や飲み物を備えておくと、災害時でもリラックスしたり安心したりできます。◆高齢の方への備え

一般の家庭の備えとそれほど大きな違いはありません。ただ、体力が落ちたときや食欲がなくなったときなどに備え、レトルトのおかゆやインスタントの味噌汁などがあると安心です。体が弱ったときにどんなものが食べたくなるかを想像し備えましょう。◆食べる機能が弱くなった方の備え

かむことや飲み込むことなど食べる機能が弱くなった人や、栄養状態がよくない人を対象にした介護食品(スマイルケア食)を活用しましょう。レトルトの介護食品やとろみ調整食品など食べる機能に応じて様々なスマイルケア食があり、ドラッグストアで購入できます。◆慢性疾患のある方の備え

慢性疾患の方は、災害時に症状が悪化しがちです。日ごろから、栄養バランスの良い食事を心がけ、食塩やアルコールを控え、肥満に気を付けておきましょう。

また、医師が処方した食事療法を普段と同じように継続できるよう、備蓄する食品の内容を工夫しましょう。缶詰やインスタント食品、レトルト食品などは塩分が多いため注意が必要です。◆食物アレルギーのある方への備え

アレルギーの原因食物(アレルゲン)は、人によって異なります。利用される方のアレルゲンが含まれていない食品を選びましょう。

また、アレルギー対応食品は、災害時には特に手に入りにくくなるので注意が必要です。

例えば、アレルギー対応の粉ミルクアレルギー対応の離乳食、レトルトなどのおかゆやごはん、缶詰・レトルト食品・フリーズドライ食品、好物の食品、飲み物を備蓄しておきましょう。◎農林水産省HPに詳しいガイドがありますので、ご活用ください。

出典:政府広報オンライン

「いつもの食品で、もしもの備えに!食品備品のこととは?」