オンライン旅行予約。注意すべきポイント【お役立ちコラム】

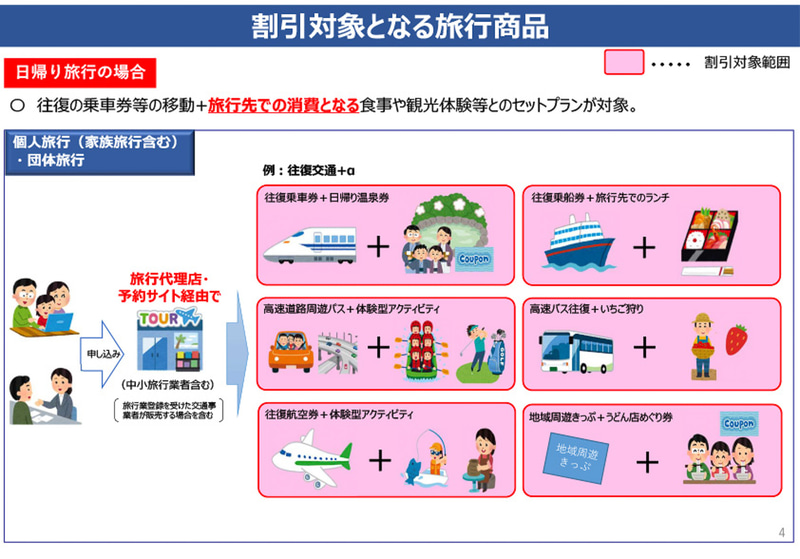

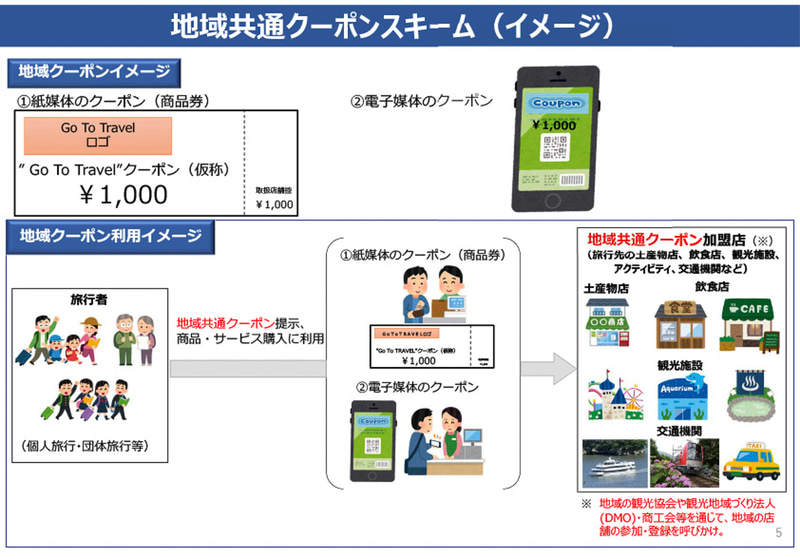

国内旅行でも海外旅行でも旅行予約サイトで手配する人は増加する一方です。以前は店頭窓口を通じて旅行にかかわるサービスを提供してきた数多くの旅行会社で、対面ではなくオンラインでの旅行取引を拡大させています。手軽に利用できる「旅行予約サイト」ですが、それをめぐる消費者トラブルも起きています。Go to Travelでご旅行を検討中の方は、申し込む前にご一読ください。

★★★

1. トラブルのほとんどは認識のズレ

全国の消費生活センターに寄せられる旅行に関する相談件数をみると、インターネットでの申し込みに関する相談がおよそ半数を占めています。その相談の内容をみると、キャンセルに関連した消費者とオンライン旅行取引事業者Online Travel Agents(以下OTA)行き違いがほとんどを占めています。

旅行予約サイトの中には、契約条件や申込内容などが記載されているものの、それらがわかりにくいために消費者とOTAの間に認識のズレが生まれ、トラブルとなるケースが多いことがうかがえます。

海外手配旅行、国内手配旅行に関する相談件数

(資料:国民生活センター)

●キャンセル料発生の時期

例えば、消費者は「常識的にはまだキャンセル料が発生しない時期」と考えてキャンセルを申し込んだが、OTAは「旅行予約サイトに示した契約条件ではすでにキャンセル料が発生する」としてキャンセル料を請求されるケース。

(例)

海外の旅行予約サイトでニューヨークのホテルの予約をした。しかし、夜になり予約した日程では行けなくなったため、当日中にキャンセルを申し出たところ、「そのプランは返金不可のプランなので、返金はできない」と回答があった。当日中に連絡はしたし、旅行は2か月以上先の出発であり、普通はキャンセル料がかからないはず。返金されないのは納得できない。

●キャンセル料の有無

消費者は「旅行予約サイトには『キャンセル料なし』と書かれていた」と読み取ったが、OTAは「旅行予約サイトには、『条件によってはキャンセル料が生じる』旨を示している」と主張するケース。

(例)

海外の旅行業者のサイトで、申し込み画面に「キャンセル手数料無料」と表示があることを確認したうえで、ホテルの宿泊を申し込み、全額をクレジットカードで決済した。その後、都合が悪くなり、電話で解約を伝えたところ、「解約料がかかる。解約料はキャンセルポリシーに記載がある」と言われた。「キャンセル手数料無料」と表示されているにもかかわらず、キャンセル料が請求されることに納得がいかない。

●朝食の有無

消費者は旅行予約サイトで「朝食付き」の宿泊を申し込んだつもりだったが、実際に行ってみたら「朝食なし」の宿泊となっていた、といった相談もあります。

2.トラブル要因

画像:iStock

オンライン旅行取引の窓口となる旅行予約サイトには、ビジネスのスタイルや運営事業者によって、現在「国内OTAが運営するサイト」「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」という4つのタイプがあります。

このうち「国内OTAが運営するサイト」は、日本の法律(旅行業法)に基づいて登録行政庁(観光庁または都道府県)に登録し、日本国内に事業拠点を持つ旅行業者が運営するものです。この事業者の多くは日本での旅行取引の経験と実績を持っています。日本の消費者が旅行商品を選ぶ際に、どのような情報をどのような優先順位で求めるかといったことについても、これまでの広告宣伝やパンフレット作り、顧客対応などを通じて経験を積んでいます。消費者の側も、そうした旅行業者の情報提供のやり方に慣れていると考えられます。

その他「海外OTAが運営するサイト」「場貸しサイト」「メタサーチ」は、日本での旅行取引の経験が少ない(あるいはほとんどない)事業者や異業種から新たに参入した事業者などが運営するものです。それぞれにサイトに掲載する情報の内容や見せ方によっては、従来の旅行パンフレットなどのスタイルに慣れた消費者にとってわかりにくい場合があるとみられます。

また、海外OTAが運営するサイトの中には、消費者からの問い合わせ対応について、受付時間が日本の時間帯に合わなかったり、受付スタッフの日本語能力が低く意思が通じにくかったりするなど、問い合わせに対する体制が不十分なものもあり、そうしたこともトラブルにつながっているとみられます。

3. オンライン旅行取引の表示等に関するガイドラインに沿っているか?

オンライン旅行取引のトラブルを防ぎ、消費者が安心して旅行予約サイトを利用するためには、どのような事業者と、どのような条件で取引するのかなど、消費者が必要とする情報がウェブサイト上に分かりやすく表示されていることが重要です。観光庁では、ガイドラインを定め、周知と遵守を要請しています。

※「オンライン旅行取引に関するガイドライン」

4. 旅行予約サイト チェックポイント

◆ポイント1 事業者の基本情報が分かりやすいか

□事業者の名称

□住所

□代表者等の氏名

□旅行業登録の有無

サイト名だけでなく、「企業名」「事業者名」「住所」も確認しましょう。住所は国内か海外かも確認しましょう。国内の旅行業者の場合は、旅行業登録の有無を確認しましょう。

旅行予約サイトでも、他の旅行業者の旅行プランの比較・紹介のみを行う「場貸しサイト」や「メタサーチ」は、直接旅行取引を行わないため、旅行業登録は不要となる場合もあります。

海外に拠点がある事業者は、日本の旅行業法の登録を受けていない場合がほとんどです。その場合、利用規約の内容が、国内の旅行業者のものと大きく異なることもありますので、内容をよくご確認ください。

◆ポイント2 問い合わせ対応の記載が十分か

□問い合わせ連絡先

□問い合わせ受付時間

□問い合わせ対応言語

トラブルが起きたときの受付体制について予め確認しておきましょう。なお、ウェブサイトによっては、日本語での対応が十分になされない可能性もあります。日本語に対応した問い合わせ先が設置されているかもチェックしておきましょう。

◆ポイント3 契約条件が確認しやすいか

□契約当事者

□支払代金額・内訳(運送・宿泊代金/手配料金/消費税など)

□支払方法(先払いなのか、現地払いなのかなど)

□キャンセル条件

□利用規約・約款

申し込みをするときには、契約当事者がだれになるのかを必ず確認しましょう。「利用規約・約款」は、その内容がそのまま事業者との契約内容となります。一般に、予約ページなどからリンク先の「利用規約・約款」を確認できるようになっていますので、支払方法やキャンセル条件などを必ず確認してください。

旅行予約サイトでの予約・申し込みでは、店頭販売と違って、消費者に説明されることは普通ありません。旅行取引のトラブルを防ぐためには、消費者自身が、旅行予約サイトに記載されている旅行取引などの内容をよく確認し、理解したうえで申し込むことが大切です。

トラブルを未然に防ぐために、消費者はキャンセル時の注意点などを確認し、きちんと理解してから「申し込み」ボタンをクリックしましょう。また、万一、トラブルが発生したときに備え、申し込み時の予約画面や確認メールを印刷するなどして保存しておきましょう。

出典:政府広報オンライン

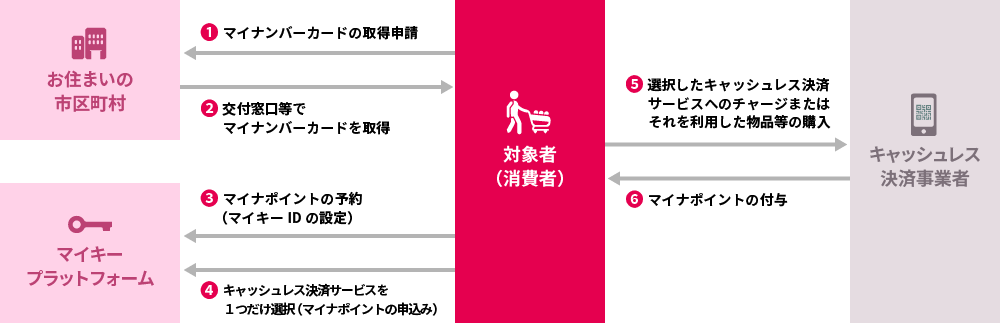

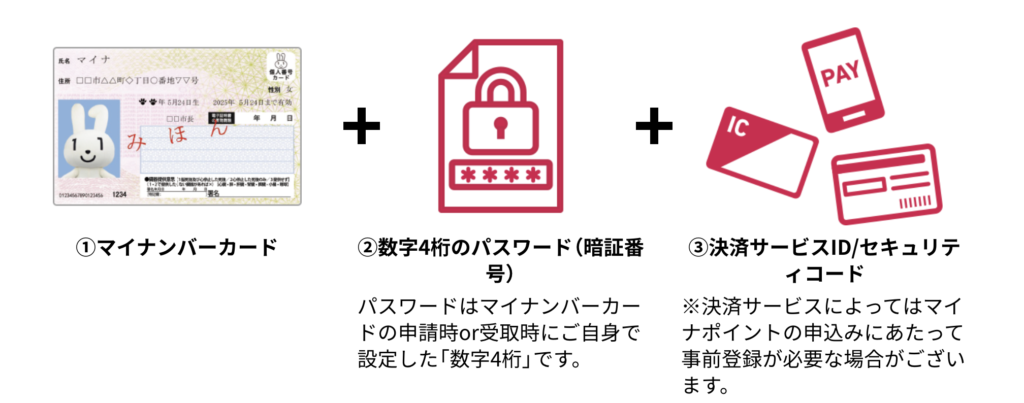

ここを確認!旅行予約サイト選びのチェックポイント

(総務省)

(総務省) (総務省)

(総務省) (政府広報オンライン)

(政府広報オンライン)