【国内線・国際線】飛行機に乗る時の保安検査が強化されました。

保安検査は、飛行機の安全を守るために必要な検査で、飛行機に乗るすべての人が受けなければなりません。2019年9月13日から、この保安検査が強化され、コートやジャケットなどの上着、ブーツなど「くるぶしを覆う」靴などは脱いでX線検査が行われるようになりました。また、国内線では多くの航空会社で、2019年10月27日より、保安検査場の締め切り時刻が出発時刻の20分前に繰り上げとなっています。保安検査場が混んでいたり、保安検査場から出発ゲートまでの移動時間がかかったりする場合がありますので、空港には時間に余裕をもっていくようにしましょう。

★★★

1 保安検査、強化のポイント

(1)上着の脱衣が必須に

全ての乗客は、コート、ジャケット、パーカーなどの上着は脱いで検査を受けることになりました。

保安検査場では上着を脱いでトレーに乗せ、検査を受けてください。

(2)靴検査の強化

くるぶしを覆うブーツやバスケットシューズをはじめ、底の厚い靴、金属などの装飾が多い靴などは、靴の中に凶器や爆発物などが隠されていないかを調べるため、全て検査の対象となります。これらの靴を履いている場合は、脱いでトレーがに入れて靴の検査を行います。

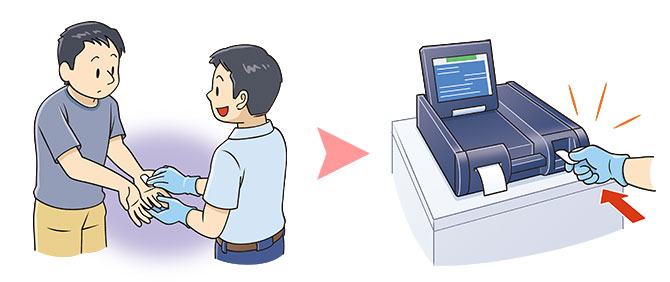

(3)爆発物などの検査の強化

ナイフやハサミなどの凶器となり得るもの、爆発物の検査が強化されます。これまでも無作為に検査員が体に触れて検査を行ってきましたが、これに加え、爆発物の検査装置を使った検査も新たに行われるようになりました。

2 保安検査をスムーズに通過するために

機内に持ち込む手荷物は、多くの航空会社で身の回り品のほか手荷物1個までとなっています。それ以外の手荷物は航空会社のカウンターで預け、持ち込む手荷物は必要最小限にしましょう。機内に持ち込めないもののルールをよく理解し、危険物となるものを手荷物に入れないようにすることが重要です。

(1)事前に準備を

- ・ポケットの中には何も入れない。(小銭・鍵・スマートフォンなどを取り出す)

・空港に行くときは、なるべく貴金属やアクセサリー類、大きなバックルのベルトは身につけない。

- ・靴は、スニーカーやパンプスなど着脱しやすいものにする。

- ・手荷物の中に、液体物や危険物が入っていないか、事前に確認しておく。

◆手荷物から取り出してチェックを受けるもの

パソコン・タブレット端末など電子機器全般

液体物(※国際線においては、100ml以下の容器に入れ、1リットル以下の透明のプラスチック袋に入れる。)

◆機内持ち込みができないもの

刃物類(ナイフ類・ハサミ・カッターなど)

※長さや大きさに関係なく小型のツールナイフも含む

先の尖ったもの/バット類 (キリ、ゴルフクラブ、野球バットなど)

※機内持ち込み制限品を機内に持ち込んだ場合は、航空法違反による罰則(50万円以下の罰金)が適用される場合があります。

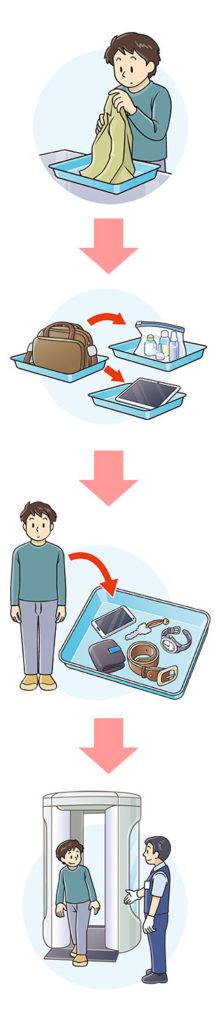

(2)保安検査場での流れ

|

①コートやジャケットを脱いで、トレーに入れる。

②手荷物を、別のトレーに入れる。

③手荷物の中のパソコン・タブレット端末は、別のトレーに入れる。

④液体物はトレーに入れる。

※国際線においては100ml以下の容器に入れ、1リットル以下の透明のプラスチック袋に入れた上でトレーに入れる。

⑤身につけている金属類(財布・スマートフォン・鍵など)や衣類(マフラーや帽子)をトレーに入れる。

⑥くるぶしを覆う靴、底の厚い靴、金属などの装飾が多い靴を履いている場合は、靴を脱いで専用のトレーに入れる。

⑦金属探知器やボディスキャナーのゲートを通る。

⑧さらに確認が必要な場合は、検査員による追加の検査を受ける。

⑨問題がなければ、手荷物を受け取って終了。

|

出典:政府広報オンライン |

※ペースメーカー、車椅子などを使用されている方で、検査機器による検査に不安のある方は検査員にお申し出ください。

今回の保安検査強化により、これまでより通過に時間がかかることが予想されます。また、国内線での保安検査場締め切り時刻が出発時刻の20分前に繰り上げられたこともふまえ、早め早めの行動を心がけておくことが肝心です。

出典:政府広報オンライン

暮らしに役立つ情報「保安検査を強化 スムーズに通過するためのコツは?」